- Elisa

Montessori

- “Frammenti

dall’Orto Botanico”

- 10

dicembre 2004 – 4 gennaio 2005

-

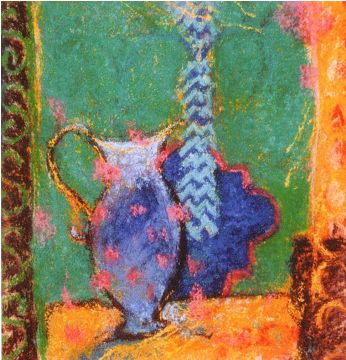

- acquarelli

2004

- a

cura di Stefano Malatesta.

-

- In

esposizione 35 acquarelli

appartenenti alla più recente produzione della pittrice

genovese che vive ed opera a Roma.

- Nella

lunga, ricca ed articolata produzione della Montessori, sia in

ambito stilistico, sia in quello specifico della tecnica (dalle

carte alle tele, dai mosaici ai preziosi libricini a tema, alle

ceramiche), tutto testimonia la vivacità e l’eclettismo

dell’autrice.

- Orizzonti,

montagne, colline, piante, paesaggi abitati da figure, ma anche

da forme astratte, sono i temi ricorrenti delle sue opere che

“...se si potessero attraversare, come in Alice nel paese

delle meraviglie... ci troveremmo immersi in al di là dello

specchio, in un mondo, che assomiglia a quello conosciuto, ma

che, di fatto, non lo è, tanto è differente per bizzarria,

stravaganza e fantasia.” (Barbara Tosi,

La memoria del paesaggio e il paesaggio della memoria,

2001).

- Dal

1951, anno della prima personale, ad oggi, numerose sono state

le mostre collettive e personali della pittrice sia in Italia

che all’estero.

- Si

ricordano inoltre le partecipazioni alla Biennale di Venezia del

1982, alla Biennale d’Arte di San Paolo del Brasile del 1983,

alla Quadriennale di Roma del 1986, alla mostra d’arte

contemporanea a Palazzo della Farnesina di Roma nel 2001.

- Hanno

scritto sul suo lavoro tra gli altri: Enzo Bilardello, Arnaldo

Romani Brizzi, Laura Cherubini, Martina Corgnati, Mario de

Candia, Nadia Fusini, Stefano Malatesta, Filiberto Menna, Dario

Micacchi, Achille Bonito Oliva, Elisabetta Rasy, Anne Marie

Sauzeau Boetti, Barbara Tosi, Paola Watts.

-

- Ai

visitatori della mostra sarà omaggiato il “CalendArte

2005”, calendario illustrato con le opere di Elisa

Montessori e con testo di Stefano Malatesta e poesie di

Valentino Zeichen.

-

-

- Testo

di Malatesta:

- LA

DESCUBRIDORA

-

- Quante

signore abbiamo conosciuto, simpatiche e intelligenti, che

dicevano di essere pittrici. E in realtà erano e intendevano

essere restauratrici, disegnatrici di interni e di trompe l’oeil

che lavoravano in vecchi palazzi per metà della loro giornata:

un lavoro di pazienza e di meticolosità, a volte prezioso,

aiutato da un inconfondibile buon gusto, rilasciato a piene mani

quando si trattava di arredare la propria casa. E sempre con

mobili orientali, pigiami orientali e cucina orientale. E quando

erano costrette a pronunciarsi sullo stato di salute dell’arte

contemporanea, che non seguivano bene e di cui avevano una

conoscenza piuttosto indiretta, dicevano cose che sembravano

sentite, ma vaghe, mai controcorrente, di genere ecumenico, per

accontentare tutti. E avrebbero fatto qualsiasi cosa, pur avendo

un temperamento non particolarmente esibizionista, per essere

fotografate nei loro studi su una di quelle riviste di moda,

dove facevano vedere le case più belle di “Lui” e di

“Lei”.

Elisa Montessori è esattamente il contrario. Spero non vi

farete un’idea sbagliata, andando nel suo bellissimo studio di

via della Lungara, davanti ad una tazza di ottimo te, servito

con tutto ciò che occorre. Quello è il momento in cui Elisa

mette in mostra tutte le sue doti mondane e qualcuno crede

ingenuamente che il suo talento sia circoscritto a quello che

vede e che sente. E non si accorge che Elisa sta pensando ad

altro, a come risolvere un passaggio, a come rendere ancora più

trasparente il rosso e il giallo senza che l'acqua tracimi dai

limiti fissati. E’ sempre da qualche altra parte, non perché

si annoi quando qualcuno la va a trovare, o si rifiuti ad una

conversazione di gruppo il cui tema principale è l'insulsaggine

dei concetti appena dibattuti. Piuttosto perché l’artista

sperimentale, e lei è una vera “descubridora”,

quando avanza nella terra di nessuno non ha molto tempo da

dedicare agli altri. Può dedicare l’affetto, quello si, ma

non il cervello e le mani, la vera sede dell’intelligenza

secondo i greci. E per essere sicuri di ritrovarla quando è

sparita, la si può cercare in qualche zona di confine,

borderline, mentre insegue soluzioni impossibili, in quello

stretto spazio che esiste ancora tra il colpo di genio e la

cazzata. E non è detto che si ritrovi sempre dalla parte

giusta. E sto parlando, naturalmente, anche di piccole audacie,

di dilemmi e scelte d’arte che non sono tra Roma e morte, ma

piuttosto tra Roma e Orte, come diceva Longanesi. Ma qualsiasi

tentativo, anche il più modesto, di uscire dal vagone piombato

delle idee ricevute e di fare in modo che l’ingombrante treno

delle cose viste venga deragliato e vada in malora, è sempre

infinitamente meglio del copia copia generale che caratterizza

una buona parte dell’arte contemporanea. E’ vero che questa

graziosa attitudine al furto è riscontrabile in ogni epoca, ma

oggi è molto più evidente perché il giorno dopo di una

esibizione, cominciano ad arrivare i fax con le proposte

sfacciatamente identiche.

Quindi state attenti a quell’aria svagata che spesso assume:

è la conseguenza di questo stare altrove e maschera una

determinazione e una convinzione in tutto quello che

intraprende, così da renderla soavemente temibile. Una volta

l’ho paragonata a Miss Marple, celeberrimo personaggio di

Agata Christie, che sempre viene sottovalutata dall’assassino

spietato, il quale poi però non riesce mai a cavarsela, quando

c’è la gentile signora nei dintorni. E qualche giorno fa, nel

suo studio, passando in rassegna gli acquarelli che doveva

spedire a Palermo, mi è venuto spontaneo di dirle che aveva

scelto una tecnica pittorica in qualche modo simile a lei. Perché

tutt’e due, la tecnica e l’interprete, si presentavano alla

gente, come diceva Tina Pica, con una messa in scena così

ingannevole, che vale la pena di parlarne.

In Italia l'acquarello non ha mai avuto un maestro delle

proporzioni di Turner in Inghilterra o di Klee in Svizzera e in

Germania. Un po’ appesantiti dal peso di una meravigliosa, ma

ingombrante tradizione, qui gli artisti hanno sempre preferito

l’olio, dopo i magnifici secoli dell’affresco. A molti la

leggerezza dei colori che contengono l’acqua, la loro superba

trasparenza è sempre sembrato un difetto, in particolare per le

opere grandi, ma anche per quelle di minore formato. Ed uno di

quei luoghi comuni, di cui ti parlano prima, riguarda la

presunta facilità di lavorare con l'acquarello: basta vedere

che colori innalzano sul cavalletto i principianti nelle

domeniche passate su una roccia di fronte al mare. Una volta ho

parlato a lungo sull’uso dell’acquarello ad uno dei maggiori

tecnici sul campo o sulla battaglia, un signore che ha abitato a

lungo presso la mia casa di Trastevere e che poteva essere

scambiato per una copia conforme del capitano Haddock,

l'inseparabile compagno di Tintin nei fumetti di Hergè. Nella

realtà il capitan Haddock - non l’ho mai chiamato in maniera

diversa - rispondeva al nome di Eric Hebborn ed era il più

bravo e prolifico falsario dell’area mediterranea. Quando

pubblicò le sue memorie, qualche anno fa, in un libro

intitolato “Troppo bello per essere vero”, in cui si

raccontava come le case d’asta avessero comprato da lui

centinaia di falsi da rivendere immediatamente sul mercato, lo

scandalo fu enorme. Ma lui si divertiva a questo genere di

polemiche e fece seguire un libro sfottente che si chiamava

“Manuale del falsario”, in cui rincarava la dose.

Non eravamo veramente amici. Ma ogni tanto lo andavo a trovare,

perché le sue storie sui falsi erano assolutamente esilaranti e

combaciavano con altre storie che mi aveva raccontato, anni

prima, il più grande scopritore di falsari, Pico Cellini. Gli

avevo commissionato, per puro divertimento, due opere alla

“maniera di”, due falsi insomma: un Hockney e un Klee.

Hebborn accettò subito di dipingere il falso Hockney che non

presentava alcuna difficoltà, come testualmente mi disse, il

perfido. Quanto a Klee, era tutta un’altra cosa, perché

dipingeva ad acquarello, difficilissimo da realizzare,

contrariamente a quello che tutti pensano, e ancora più

difficile da contraffare. E alla fine non se ne fece nulla,

perché Eric morì improvvisamente cadendo dalle scale di casa,

dissero, ubriaco (ma probabilmente lo hanno ammazzato e credo di

conoscere anche le ragioni).

Elisa lavora all'acquarello in maniera molto diversa da Klee,

che con tutta la sua leggerezza ha sempre antenati teutonici,

altrimenti non ce l’avrebbe fatta a trasportare su tela o

cartone tutto quel mondo, come contenuto in un acquario o nel

liquido trasparente di una cellula e visto al microscopio. Elisa

non ha questi patemi di linea e di controllo, lascia che

l’acqua trasbordi e che vada in giro senza troppi controlli,

lasciando molto al caso. Ma è un caso di cui è andata alla

caccia o sulle tracce, come i grandi fotografi alla Cartier

Bresson: anche loro si erano affidati al caso, ma in una maniera

tale da incontrarlo, prima o poi. E nessuno ha mai avuto dubbi,

guardando le sue opere, che anche questa volta l’imprevedibile

e il non controllabile abbiano fatto il loro dovere.

-

(Stefano Malatesta)

- “L’ombra

e la luce nel linguaggio della memoria cromatica”

Collettiva

a

cura di Piero Longo

- Singolare

e bella collettiva, questa visibile alla galleria Elle

Arte fino all'8 dicembre 2004.

- Singolare

e bella, non solo per la evidente qualità delle opere

in esposizione, ma soprattutto per la varietà di

stili, tecniche e linguaggi praticati dagli artisti

che le hanno realizzate.

- Se

le collettive, infatti, hanno una finalità, essa

consiste proprio nell’offrire una panoramica quanto

più allargata possibile sulla produzione artistica

attuale. Ebbene, in tal senso, questa piccola, ma

articolata mostra si rivela inusitatamente in grado di

fornire una visuale davvero assai ampia, garantendo

agli osservatori una molteplicità di ottiche e di

punti cardinali con cui orientarsi (o forse

disorientarsi) a meraviglia nel contingente scenario

su cui si esplicano le nostre arti visive.

- Una

dote che si percepisce con inesorabile chiarezza

soprattutto nella predominante (all’interno di

questo allestimento) pittura di veduta e di paesaggio,

nei cui elastici perimetri è possibile confrontare a

perfezione l’operato di artisti – siciliani e non

– sintonizzati su lunghezze d’onda lessicali

talora davvero del tutto contrapposte.

- Ecco,

allora, i delicati ed empatici paesaggi insulari di

Pascal Catherine o le miniaturistiche vedute cittadine

di Mario Mirabella jr. o, ancora, gli aerei e luminosi

scorci di Palermo del romano Campi dialogare – fino

ad una franca e apertamente conflittuale dialettica

visiva – con le espressionistiche e acidamente

dilavate (al limite dell’informale dissoluzione)

“visioni” metropolitane di Croce Taravella o con i

vibranti – per la declinazione

“impressionistica” di luce e di colore –

paesaggi isolani di Vincenzo Nucci o, infine, con la

metafisica e surreale – per la meditativa e pausata

“nocturnitas” che la pervade – paesaggistica di

Caputo.

- Analogamente,

le caricaturali figure di Bruno Caruso, marcatamente

deformate nel sembiante come a volerne enucleare

l’intima natura psicologica, si trovano affiancate

alle ectoplasmiche sagome di rete metallica realizzate

da Gloria Argeles, le cui umbratili proiezioni –

viceversa – evidenziano l’assoluta evanescenza

dell’intera società.

- Un

continuo rovesciamento d’ogni prospettiva nel suo

opposto speculare – quello offerto da questa

collettiva – che trova ulteriori conferme anche sul

versante apparentemente più quieto della natura

morta, ove il graffitistico tratteggio da aracnide di

Bice Triolo, coi suoi sfrangiati e caleidoscopici

cangiantismi coloristici, pare contrapporsi idealmente

al nitore calligrafico degli ironici “pacchi” di

Giannici, riproposizione attualizzata – fra il pop e

il surreale – di quei “trompe l’oeil” della

pittura classica, che ancor oggi riescono a mettere in

questione il nostro superficiale modo di percepire la

realtà.

BIAGIO

PANCINO

Memorie

(dal

6 al 20 novembre 2004)

Evocate

dalle nebbie della storia, le immagini elaborate da Biagio

Pancino ben cinquant’anni fa ci riportano a un passato nemmeno

tanto remoto, ma dal quale pare separarci la distanza siderale

frapposta dal benessere economico degli ultimi decenni. Evocate

dalle nebbie della storia, le immagini elaborate da Biagio

Pancino ben cinquant’anni fa ci riportano a un passato nemmeno

tanto remoto, ma dal quale pare separarci la distanza siderale

frapposta dal benessere economico degli ultimi decenni.

Le

raffinate chine di Pancino narrano infatti d’una Italia

contadina, prostrata da atavica miseria e soggiogata da un

immutabile destino, il cui ricordo pare ormai essersi sbiadito

nei rivoli dell’imperante cultura consumistica che tutto

omologa e cancella irrimediabilmente.

Eppure,

le scene di duro lavoro campestre, i volti dei braccianti

alterati dalla fatica quotidiana, le fisionomie segnate dal

dramma della disoccupazione, i cortei di scioperanti

costituiscono i segni tangibili d’una temperie che ha

lungamente contrassegnato il nostro paese, e che in particolare

ha connesso Veneto (regione natale dell’artista) e Sicilia in

una comune e avversa sorte di dolorosa emigrazione.

Quanti

oggi ricordano le aspre lotte inscenate dai braccianti del

sud-Italia per ottenere il ridimensionamento di feudi e

latifondi e la conseguente redistribuzione delle terre fra i

lavoratori?

Quanti

rammentano i nomi dei tanti sindacalisti – uno fra i tanti,

Placido Rizzotto – che furono uccisi dai campieri mafiosi di

baroni e possidenti per il mantenimento a oltranza dello status

quo?

Ebbene,

queste figure, schizzate con mano giovanile ma gesto già maturo

dall’allora ventenne pittore sanstinese, ancor prima che

valenti espressioni di qualità artistiche, costituiscono una

fondamentale testimonianza storica, in grado di ricondurre

finalmente alla memoria quanto rimosso per distrazione,

ignoranza o semplice superficialità.

Un

documento, innanzitutto, e per altro assai coerente con

l’impegno politico e civile ampiamente profuso da non pochi

altri artisti in quei tempi di intensa conflittualità

ideologica e sociale (si pensi ai coevi dipinti di Guttuso, di

Migneco o Giambecchina, o ancora ai disegni di Caruso).

Ciò

che però contraddistingue queste opere, rendendole in qualche

modo uniche, è il tono assolutamente antiretorico e del tutto

esente da quegli squilli o accenti di sapore propagandistico,

frequentemente riscontrabili in tanta pittura di analoga

tematica.

Sarà

per l’euritmica adozione del rigore binario del bianco e nero,

sarà per la misuratissima sintesi di tratto o per lo spoglio

assetto compositivo, ma sta di fatto che queste chine mantengono

intatta la loro freschezza visuale e soprattutto la penetranza

del “messaggio” politico di cui erano vettrici. Nessuna

eccessiva ridondanza, nessun pleonasmo estetizzante e fuori

luogo, quindi, bensì una assoluta secchezza di eloquio, capace

di restituire con poche e pertinenti pennellate l’intera

drammaticità d’una sfavorita condizione psicologica e

socio-esistenziale. Il tutto, con una intensa partecipazione

solidaristica e con un giovanile entusiasmo, frutti certamente

d’una qualche infatuazione ideologica (dovuta ai legami con

l’intellettuale militante del luogo, il poeta Romano Pascutto,

cui i giovani di San Stino guardavano attentamente), ma sempre e

comunque in un’ottica di estraneità a quegli obblighi

“realistici” di stampo socialista (tanto cari all’arte

sovietica od ai noti orientamenti togliattiani), in virtù della

quale queste opere conservano ancora un’assoluta ed incorrotta

attualità.

Ciò

che resta, dunque, dopo cinquant’anni, è l’intonso valore

di documento storico ed artistico, in grado di incrinare la

“damnatio memoriae” che avvolge quegli eventi e al contempo

di attestare la qualità d’un gesto e d’una inventiva che,

nei decenni successivi, avrebbero dato ulteriori e sempre nuove

conferme (di tipo informale e concettuale) della propria

immaginifica e irrefrenabile vitalità.

GIACOMO

ANGILETTI GIACOMO

ANGILETTI

Fra idillio ed elegia

Colorista

morbido e avvolgente, Angiletti ha nel pastello il suo elettivo

mezzo d’espressione.

Proprio il

pastello, infatti, con la sua stesura impalpabile e aeriforme,

si rivela funzionale ad una espressività delicata e senza

eccessi, tutta tesa a enucleare e rendere al meglio la

componente più affettiva d’ogni rappresentazione.

Non è un caso,

quindi, che egli rivolga ai soggetti naturali di tipo

paesaggistico la sua attenzione prevalente, quasi a ribadire

l’impareggiabilità di questa tecnica – il pastello per

l’appunto – nella resa della più minima vibrazione

luministica o declinazione di colore. Quella luce e quei colori

tipicamente mediterranei, che Angiletti coglie con perizia e

senza enfasi cristallizzandoli in estese azzurrità di cieli ed

acque (Spiaggia), nel verdeggiare di vasti campi (Campagna

in primavera) o nell’accendersi di messi rigogliose (Grano

al vento), il tutto in un prevalere di armonici trapassi

tonalistici atti a restituire all’osservatore quella dolcezza

della natura insulare assai spesso negletta in favore d’una

visione troppo estroflessa e riverberante.

La stesura

sempre levigata e quasi serica, nella quale il nostro artista

eccelle (riproponendola peraltro, benché con minor intensità,

anche nella pittura ad olio), pur indugiando in effetti di

amalgama smaltata e in virtuosismi coloristici, e pur essendo

per lo più finalizzata ad un paesaggismo di tipo fotografico

– però stemperato in dissolvenze trasognate – che si

inscrive in una tradizione autoctona plurisecolare, sfugge

sempre, tuttavia, ad esiti di stucchevolezza o di tedioso deja

vu, in virtù della percepibile empatia che guida il pittore

calatino nel suo rapporto coi soggetti da ritrarre. E che

Angiletti ami la natura siciliana e riesca a dar corpo, coi

colori, a questo amore è cosa, infatti, che si percepisce

chiaramente osservando i suoi dipinti. Il che riscatta il suo

linguaggio figurativo dai comuni rischi dell’ovvio e risaputo,

restituendoci un artista in grado di rilanciare la pittura di

paesaggio e di veduta in termini di sicuro fascino e credibilità.

Una dote che gli va riconosciuta e che lo distingue dai tanti,

troppi figurativi insulari (e non) incapaci di uscire dai

recinti dei più facili cliché.

Alla galleria

Elle Arte dal 16 al 30 ottobre 2004

RENATO

TOSINI

L'ombra

e lo specchio

(dal

24 maggio all'11 giugno 2004)

Partire

con il sogno Partire

con il sogno

La

nostalgia è il sentimento ricorrente in chi avverte la

perdita di un’armonia pregressa.

Un

sentimento che Renato Tosini conosce assai bene, avendone

fatto la forza propulsiva del proprio fare artistico.

Il

suo “spleen” elegante e raffinato nasce infatti da

quell’intimo rovello che si nutre dell’acre ubbia

d’aver perso non soltanto “quel che è stato”, ma

ancor più “tutto quel che non è stato (e che avrebbe

ben potuto essere)”.

Una

sorta di elegiaco “panta rei” – per dirla con

Eraclito –, però inteso come impossibilità assoluta

“di reimmergersi in un fiume” nel quale in più di un

caso “non ci si era mai bagnati”.

Sarà

forse per questo, che nei suoi ultimi dipinti quel

metodico proceder “per levare” pare essersi ormai

spinto alle estreme conseguenze, riducendo il colore a

un’essenza diafana e leggera, liquidamene trasparente

nella sua resa rarefatta

ed

atmosferica. Una pittura quasi fantasmatica, quindi, ma

non per questo afasica; anzi ancor più penetrante, ad

onta d’un eloquio assai sommesso e tutt’altro che

gridato.

Personaggi

e situazioni sono in fondo quelli di sempre, ma è il tono

delle “storie” – Tosini ama definirsi uno

“scrittore di quadri” – ad apparire più introflesso

e melancolico.

I

soliti borghesi pingui e calvi – senza dubbio una

proiezione soggettiva dell’autore, nonchè sua

indiscussa e peculiare cifra stilistica –, elegantemente

abbigliati con grisaglia d’ordinanza e ossessivamente

seriali nella loro uniformità somatica, sembrano infatti

essersi spogliati delle armi reattive dell’attonito

stupore e della stridente regressione nel mondo

dell’infanzia, quasi avessero ceduto a un delirio

solipsistico, testimone della resa all’urto del reale.

Non

sono più i balocchi – barchette a vela, aquiloni,

trottole e tricicli –, dunque, a fare da ironico e

surreale contrappeso alle mostruosità del mondo

circostante (alla cui edificazione però si è dato un

decisivo contributo), ma una bottiglia di liquore in cui

annegarsi rievocando le atmosfere de “L’assenzio” di

Degas.

Il

bambino troppo cresciuto (o più propriamente mai

cresciuto), raffigurato abitualmente da Tosini, si è

infine dissolto in un adulto disperso nella plumbea

solitudine metropolitana o inanemente ripiegato a vergare

sulla sabbia effimere parole destinate alla cancellazione.

E

pur tuttavia, la poetica sottesa a quest’ultimi dipinti

è la stessa di quelli precedenti. Lo sbiadimento

coloristico e la riduzione degli abituali riferimenti

architettonici (quell’edilizia leviatanica e incombente

eletta ad incarnare l’orrore della contemporaneità) non

negano infatti in alcun modo l’abituale e pungente vena

d’ironia; piuttosto ne amplificano quell’amaro

retrogusto in cui risiede la grandezza narrativa di Tosini.

La

ricorrente presenza dell’elemento acquoso, a legare

simbolicamente le opere di ieri a quelle odierne, conferma

l’assenza

di cesure e delinea la naturale evoluzione del linguaggio

dell’autore. Quello del mare quale “eu-topos”, quale

ideale luogo d’ogni vera libertà, ove intraprendere il

“viaggio” che potrebbe riscattare dal giogo

esistenziale, è pertanto un comune filo conduttore

dell’intera produzione di Renato.

Ma

le barche, oggi come ieri, rimangono alla fonda o arenate

sulla spiaggia. Il “viaggio” è ancora rimandato a un

domani indefinito; poiché “Partire” si può solo

“con il sogno” e la vita – pare ricordarci Tosini

– si finisce col trascorrerla come asini alla macina,

sottomessi a un ineffabile (e in fondo comodo) non sense.

|

-

PETER

BARTLETT PETER

BARTLETT

- Da un'isola

ad un'isola

- (dal 7 al 21

maggio 2004)

- (pastelli,

oli, tempere, acquarelli)

- Luce e

colore sono quelli tipici del Mediterraneo. E lo sono anche

i soggetti, con le loro esplicite suggestioni

“orientaliste”.

- La pittura

di Peter Bartlett costituisce infatti l’ennesima conferma

di quali nuove prospettive possano aprirsi

nell’immaginario di un pittore nordico al contatto con la

natura e l’arte della Sicilia.

- Nel suo

“grand tour” personale, che lo ha portato a lasciare

l’Inghilterra per trasferirsi definitivamente in terra di

Toscana, non poteva certo mancare l’esplorazione della “Trinacria”,

quasi a segnare un simbolico (oltre che geografico) punto di

non ritorno e quindi di ripartenza nel proprio fare

artistico.

- Ripartenza

che non consiste – riteniamo – nel solo accendere le

tele di barbagli coloristici – esito cui si giunge

facilmente rimanendo a casa propria e guardando

all’operato delle avanguardie storiche –, ma riuscendo a

stabilire un rapporto di intensa empatia con l’ambiente

che si osserva (la Sicilia, nello specifico) fino a

coglierne gli umori più profondi.

- Non è un

caso, per tanto, che Bartlett si soffermi sulle vestigia –

artistiche e naturali – della dominazione araba (e dei

suoi cascami in epoca normanna), percependo il loro essere

un compiuto paradigma della sicilianità. Palme, rimandi

alle euritmie geometriche degli arabeschi, richiami

architettonici e soprattutto quel senso estetico della

vivace composizione di cromie (che caratterizza l’offerta

delle merci nei bazar arabi e nei mercati insulari)

affollano le carte del pittore inglese, restituendo al

riguardante l’essenza e le atmosfere di un contesto

vissuto con la pienezza del corpo e della mente.

- Genoardo,

Arabis, Salsibal, Estasi notturna, Andante

Palermitano, con il loro tono affabulatorio da “Mille

ed una notte”, testimoniano dunque d’una profonda e

completa comunicazione affettiva ed intellettuale con un

ambito pregno di storia e di cultura, dal quale trarre

spunti e suggestioni con cui intessere una raffinata

narrazione per immagini.

- Un percorso

conoscitivo – quello “da un’isola ad un’isola”

– che, andando ben oltre i semplici aspetti di formazione

artistica, si fa mirabile metafora d’una intensa

esperienza esistenziale.

- Il catalogo

della mostra si avvale d’un contributo critico di Tommaso

Romano.

ROSSANA

FEUDO ROSSANA

FEUDO

(dal 14 marzo al

6 aprile 2004)

A cavallo dei

mesi di marzo e aprile 2004 si è svolta alla galleria Elle

Arte (via Ricasoli, 45) la mostra della pittrice romana

Rossana Feudo che è tornata ad esporre le sue opere a Palermo

dopo una assenza di circa due anni.

Nell’ambito

di una stupefacente invenzione onirica, la pittrice ha

presentato opere realizzate con una tecnica raffinata derivata

direttamente dalla maestria dei grandi artisti del

Rinascimento italiano.

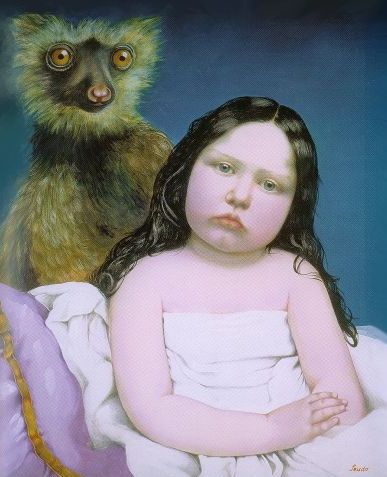

La

definizione, data da Claudio Strinati in catalogo dell’arte

di Rossana Feudo, interpreta le sensazioni più immediate che

suscitano le sue tempere. “Il mondo magicamente sospeso”,

di cui scrive Strinati, è evidente nelle opere della pittrice

che si richiamano ai miti classici e a un incantamento giocato

sulla fissità dello sguardo di bambine come bambole

dell’Ottocento e di donne di una bellezza canoviana che

popolano le sue tavole.

In realtà,

c’è una mano felice dietro ogni dipinto perché ogni

dipinto, prima di essere fermato con i pennelli e con i

colori, è elaborato da un pensiero speculativo di grande

spessore. L’innato istinto e una applicazione costante hanno

portato la pittrice ai vertici di oggi.

Giuseppe

Quatriglio

-

Il bel viso androgino ruotato verso l’osservatore,

quasi a coinvolgerlo, con lo sguardo ambiguo e misterioso, in

un sottile gioco di seduzione. Come la “Fanciulla con la

perla” di Vermeer, il personaggio ritratto in

“Masquerade” da Rossana Feudo appare infatti avvolto da un

arcano insondabile che lo eterna in una dimensione atemporale.

Abbigliato secondo la moda olandese del ‘600 – seppur in

maniera più vezzosa, senza il tipico rigore protestante –,

con la gorgiera tratteggiata con fiamminga precisione, questa

figura (in cui convergono, fondendosi, il maschile e il

femminile) conferma il singolare talento dell’autrice,

tecnicamente impeccabile nell’uso della tempera su tavola

(rinnovando così un uso squisitamente rinascimentale) e

profonda conoscitrice dell’arte di altri tempi.

La Feudo – le cui opere tornano ad essere esposte, a due

anni di distanza, alla galleria Elle Arte – non è dunque,

come qualcuno potrebbe erroneamente credere (alla luce della

sua attività di restauratrice), semplicemente una pittrice

animata da una filologica pulsione “antiquariale”; perché

nei suoi dipinti la lezione dei grandi artisti del passato –

benché studiata attentamente – è solo lo spunto di

partenza per articolate e raffinate riflessioni condotte

all’insegna d’un notevole spessore psicologico.

E’ l’ambiguità, infatti, la nota dominante dei suoi

ritratti femminili. Siano essi di matrice tipicamente

rinascimentale o di palese ascendenza simbolista (con una

ostentata preferenza per i preraffaelliti), da essi promana

sempre un fascino misterico e inquietante, tipico di chi

racchiuda in sé l’angelico e il diabolico. Ecco allora la

“Minerva di Thule” – dipinta di profilo e dotata di elmo

e corazza come un condottiero verrocchiesco-leonardesco –

emergere col suo eburneo candore dall’oscurità dello

sfondo, con un sembiante incerto e sospeso fra mascolina

marzialità e muliebre languore. Oppure il “Cherubino”, la

cui ascetica dolcezza appare, qui e là, maliziosamente venata

d’un languido abbandono, degno più d’un “erotino”

classico (o manieristico) che d’una sacra immagine.

Ma è in dipinti quali “Apparizione” e, soprattutto,

“Ragazza e rose”, che la pittrice romana raggiunge

l’acme della sua raffinata tecnica e della non comune

capacità di inquietare. Effigiate come divinità silvane –

affioranti da un fitto e scuro fogliame – o come svenevoli

fanciulle ottocentesche – in un profluvio di rose policrome

–, le bellezze della Feudo suscitano immancabilmente una

sorta di amor fati, incarnando alla perfezione il mito

simbolista della donna angelicata che, sotto mentite spoglie,

cela una mantide (o un vampiro) in grado di irretire e poi

distruggere. Vengono alla mente le parole di Oscar Wilde:

“Le donne perverse ci tormentano. Le donne buone ci

annoiano. Ecco la differenza fra di esse”.

Una differenza che, però, Rossana Feudo è riuscita abilmente

a mascherare.

-

Salvo Ferlito

- MARIO

BARONE

- "

NUVOLE "

-

- Dal

20 febbraio 2004.

- Nuvole

in fuga verso un altrove non meglio definito.

- Addensate

in grigi cumuli o disperse e rarefatte sull’intonsa superficie

cartacea dei supporti, le nuvole dipinte da Mario Barone paiono

infatti procedere per autonome cinetiche inerziali di matrice

intrapsichica, di fatto estranee all’impetuoso agire di

qualsivoglia forza “naturalmente eolica”.

- Quello

naturalistico è dunque un semplice pretesto; un presupposto

narrativo, dal quale il nostro pittore ama idealmente muovere

nei suoi percorsi immaginifici di progressivo straniamento

dall’ambito “terreno”, evidentemente vissuto come troppo

angusto e costrittivo. Gli “aerei” paesaggi che ne sono

scaturiti hanno pertanto una preminente valenza

allegorico-simbolica, davvero in grado di travalicare il mero

dato percettivo e fotografico, in funzione dell’esclusiva

proiezione dei vissuti affettivo-emozionali.

- Si

spiega in questi termini l’adozione assai frequente di

orizzonti ribassati – incombenti su più o meno cupe azzurrità

marine o su grigi profili rocciosi appena ravvivati da cespugli

–, grazie ai quali lo stacco ascensionale delle nubi assume

una evidenza ottica (e soprattutto metaforica) ancora più

marcata. In tal modo, Barone pare voler guidare il nostro

sguardo all’interno d’un paesaggio (perché, in fondo,

d’un unico paesaggio si può parlare, sebbene declinato in

molteplici varianti) che è innanzitutto “panorama

interiore” (della psiche o dello spirito, a seconda delle

ottiche), però riportato nei modi e nelle forme

dell’apparente ossequio alla natura.

- In

tal senso, la scelta di un linguaggio aeriforme e rarefatto,

supportato da una tecnica adeguata (ovvero da un acquarello

tonalmente diluito su ampi spazi, coi pigmenti stesi a macchie

in maniera anche discontinua), si rivela pertinente e funzionale

al coinvolgimento (sensoriale e cognitivo) degli osservatori,

magneticamente richiamati all’interno di un contesto più

intimistico e soggettivo, che strettamente materiale. Un lessico

non estemporaneo ed immediato, ma maturato per lenta e

progressiva decantazione del colore, altrove – per

l’esattezza in opere pregresse – dispiegato con inusitata

compattezza e intensità.

- Anche

in quelle gouaches, in vero, la fedeltà vedutistica al

paesaggio non era che un puro espediente per dissertazioni

eminentemente simboliche e tendenzialmente astratte, dovute al

comporsi quasi geometrico delle spesse campiture o a

sfrangiamenti timbrici simil-divisionisti. Tuttavia, procedendo

qualitativamente “per levare” da questi precedenti, quindi

sottraendo densità ed estensione alle cromie ed alleggerendo il

tutto fino a renderlo impalpabile, Barone ha dimostrato di

potere pervenire a una pittura aerea e trasparente, al contempo

essenziale e rigorosa, dotata di puro incanto ma senza cedimenti

liquorosi, e in qualche modo “universale” nel suo essere

assolutamente refrattaria a qualsivoglia tentazione di

esasperata mediterraneità.

- E

questo, grazie ad un percorso al quale non sono indifferenti

profonde riflessioni sulla grande paesaggistica anglosassone

dell’ottocento – Turner in special modo – e forse anche

sui precursori olandesi del seicento – van Ruysdael per

esempio –, dai quali il nostro autore ha saputo mutuare

quell’afflato – già precontemporaneo – alla

rappresentazione simbolica dell’interiorità, idealmente

proiettata su più o meno fosche turbolenze cirro-nembiche. Iter

– quest’ultimo intrapreso da Barone – di certo non

concluso e al quale, nonostante le legittime aspirazioni alla

ricerca di sempre nuovi moduli espressivi, è auspicabile che

egli dia ancor più impulso e continuità. Il parallelo uso

degli acrilici su tavola, infatti, pur avendo gradevoli esiti

cromatici e pur perseguendo analoghe finalità allegoriche (ben

evidenti soprattutto nei notturni), ha però minor valenza

immaginifica, poiché più prossimo a tanto paesaggismo

“mediterraneistico” in cui – purtroppo – non è

infrequente imbattersi.

- E’

dunque nella spoglia e leggiadra sobrietà di queste nuove

carte, che si dispiega appieno la “poetica” visione del

nostro Mario; è proprio in quei cieli annuvolati, nei quali ama

rifugiarsi il suo io irrequieto e in continuo movimento, che la

pittura di Barone va assumendo la sua cifra più compiuta e

definita, rivelando quelle fini doti liriche in grado di

rappresentare congruamente ogni minimo moto che agisce nel

profondo.

RITRATTO DI

CASIMIRO PICCOLO

Acquerelli e

fotografie inediti

fino al

16/2/2004

- Della

famiglia Piccolo di Calanovella il più noto è senza dubbio

Lucio. Poeta, uomo di cultura di rilievo nazionale ed

internazionale, cugino di Tommasi di Lampedusa, cui lo

legava anche il comune interesse per le lettere, Lucio

Piccolo ha incarnato alla perfezione il

modello dell’aristocratico eccentrico ed

intellettuale, estraneo alle meschinità del mondo e

disinteressatamente dedito alle attività artistiche.

- Assai

meno conosciuto, ma non per questo meno valido

od interessante, è l’operato del fratello

Casimiro, il quale è stato un buon fotografo ed

acquerellista, e soprattutto uno straordinario disegnatore.

- Se

nella fotografia – pratica per altro molto diffusa nelle

classi egemoni dell’epoca – gli interessi paiono

orientati verso “classiche” tematiche

naturalistico-botaniche (fiori, agavi) ed

etno-antropologiche (contadini, zampognari, carusi-operai),

quest’ultime trattate con un piglio scarsamente

sociologico – tipico, purtroppo, dei nostri aristocratici

– e tendenzialmente bozzettistico-veristico, nella

pittura, invece, l’immaginazione di Casimiro Piccolo pare

librarsi con originale inventiva fabulistica, sconfinando

nei territori del magico e del fantastico.

- Infatti,

accanto a una produzione paesaggistica decisamente più

scontata e a qualche piccolo ritratto coerente con i

suddetti gusti fotografici (da cui si discosta solamente,

per la qualità intimistica, un’immagine di Teresa Tasca

Filangieri, colta di spalle intenta a lavorare), è la serie

di piccoli e deliziosi disegni colorati ad acquarello,

raffiguranti elfi, maghi e vari personaggi, a costituire –

senz’ombra di dubbio – il meglio della pittura del

nostro nobiluomo.

- Anticipando

di molti decenni le atmosfere “potteriane”, oggi così

in voga, l’artista siciliano ha saputo infatti dare forma

delicata ed elegante – senza quindi scadere in una

visionarietà macabra od orrorifica – ad un universo

misterioso ed esoterico, del quale, sensitivamente, egli

avvertiva il murmure sommesso ma vivace.

- D’estrema

raffinatezza grafica, riccamente colorati con morbidi

effetti di trascoloramento atmosferico, tratteggiati con

gusto gradevolmente caricaturale, questi piccoli personaggi

rappresentano per tanto la migliore testimonianza d’una

poetica incantata e visionaria, al contempo canto del cigno

e simbolico ultimo rifugio d’una sensibilità

aristocratica probabilmente già consapevole

dell’inarrestabile declino del proprio mondo. In tal

senso, essi costituiscono l’imperdibile documento visuale

d’una era ormai conclusa – quella del predominio

baronale – che, pur fra i tanti guasti arrecati alla

società, ha fortunatamente saputo anche lasciare valide

vestigia, degne di profonda ammirazione.

|