|

|

|

| |

| |

-

AVANGUARDIE

RUSSE

-

(fino al 20 marzo

2012)

-

-

<<…Le

avanguardie sono un fenomeno tipico dei paesi

culturalmente arretrati; il loro sforzo, benché

intenzionalmente rivoluzionario, si riduce generalmente

a estremismo polemico…>>. <<…Le

avanguardie sono un fenomeno tipico dei paesi

culturalmente arretrati; il loro sforzo, benché

intenzionalmente rivoluzionario, si riduce generalmente

a estremismo polemico…>>.

-

Valutazione quanto mai

congrua e pertinente, questa formulata da Giulio Carlo

Argan, in quanto in grado di inquadrare a perfezione il

contesto storico (più precisamente economico, sociale e

culturale) al cui interno sono maturate e si sono

inscritte tutte le pulsioni catartiche e palingenetiche

dei tanti che, da almeno centocinquant’anni, hanno

mirato a rivoluzionare non solo le dinamiche (o meglio

ancora le inerzie) delle arti visuali, ma – più in

generale – qualsiasi forma di ordine precostituito in

atto e vigente nell’intero orbe terraqueo.

-

Va detto – a onor del vero

– che l’interessante analisi di Argan è stata elaborata

in riferimento al solo Futurismo italiano, rivelando un

così radicato pregiudizio ideologico (da comunista

militante che valuti un fenomeno ascrivibile al

nazionalismo e al fascismo), tale da limitarne quell’assolutezza

paradigmatica che ne consentirebbe – invece – una più

lata (e logica) estensibilità ad altri fenomeni coevi.

-

Non è un caso, per tanto,

che proprio in relazione all’avanguardia russa (le cui

varie correnti molto devono al suddetto Futurismo ed al

Cubismo, intrecciandosi però assai strettamente con gli

eventi insurrezionali bolscevichi) egli abbia parlato di

<<…sola che si inserisca in un concreto processo

rivoluzionario e ponga come politica la funzione sociale

dell’arte…>>, a inequivocabile dimostrazione di come la

lettura dei fenomeni culturali – in special modo

artistici – del cosiddetto “secolo breve” abbia

risentito – e risenta ancor oggi – di rigorosi

schematismi il cui tasso di interferenza risulta fin

troppo rilevante ed oneroso.

-

E’ da questi fondamentali

presupposti, dunque, che bisogna muovere nel prendere

visione della mostra Avanguardie Russe

(allestita al Reale Albergo dei Poveri di Palermo fino

al 20 marzo), e cioè cercando di sfruttare la stimolante

occasione per un tentativo di emancipazione – nei limiti

del possibile – da “griglie” interpretative di matrice

storico-artistica fin troppo “cogenti” ed “orientanti”,

ed approfittando di questa ampia panoramica per operare

delle valutazioni di carattere artistico ed estetico che

siano – nei limiti del rispetto della

contestualizzazione storica – almeno parzialmente immuni

da partigianerie ideologiche.

-

E’ fuor di dubbio – e la

mostra ne dà ampiamente atto – che senza l’irruzione del

verbo cezanniano, di quello matissiano e cubo-futurista

nello scenario della Russia dello Zar – e questo ci

riporta ancora alla riflessione sul provincialismo, e

quindi sulle condizioni “presunte” o “effettive” di

retroguardia e arretratezza, quale premessa ineludibile

di qualsivoglia slancio avanguardista –, con molta

probabilità, assai difficilmente si sarebbe assistito al

fiorire d’un movimentismo “russofono” (dal Raggismo al

Suprematismo e al Costruttivismo) nei termini e nei modi

in cui esso venne a svilupparsi, ovvero privilegiando –

nelle sue espressioni più radicali – l’adesione quasi

incondizionata ad una koinè linguistica sopranazionale e

relegando gli aspetti della tradizione in ambiti

estremamente ridotti e contenuti. In tal senso, il ruolo

giocato dalle opere d’arte contemporanea importate nel

territorio russo da collezionisti – indubbiamente

illuminati – come Scukin e Morozov (che facevano, per

così dire, “compere” nella “ville lumière”) e anche

l’istrionica peregrinazione in quelle terre

dell’immancabile Marinetti (innanzitutto propagandista e

promotore, attraverso il Futurismo, di se stesso) si

rivelarono senza dubbio determinanti ai fini

dell’innesto, in un terreno già fertile e magmatico, di

difformi paradigmi rispetto ad una consolidata

tradizione figurativa (per altro già ricca, al volger

dello ‘800, di interessanti analisi sociali e prese di

posizione di carattere politico) e ad orientamenti

tematici marcatamente autoctoni.

-

Proprio le opere esposte

all’Albergo dei Poveri consentono di verificare

fondatamente – se si adotta quel giusto distacco

“intellettuale” dalle romanticherie e dagli armamentari

ideologici cui si è già alluso all’incipit di questo

discorso – come il prevalere di pur legittime impellenze

ed esigenze di inclusione in innovativi movimenti di

pensiero estetico ed artistico provenienti dall’esterno

abbia tuttavia determinato, laddove hanno prevalso

l’eccessivo zelo dei neofiti e la scrupolosa ortodossia

degli iniziati, degli esiti di tipo rigidamente e

marcatamente “castratori”, rispetto a quelle componenti

di inventiva e spontaneità che abitualmente si pascono

di spunti e suggestioni mutuati dall’inevitabile

retroterra di matrice etno-antropologica.

-

Fatti

salvi, infatti, alcuni indiscutibili raggiungimenti

della cultura visuale russa di quelle epoche – il

Suprematismo di Malevic, con la sua palese capacità di

giungere all’essenza del linguaggio

astrattista-geometrico e di mettere a nudo i limiti

estremi oltre i quali si dissolve il valore semantico

delle immagini, e ancora l’apporto di Kandinskij alla

nascita dell’Espressionismo astratto, in virtù d’una

impareggiabile attitudine a bilanciare la dissoluzione

della forma, la liberazione del gesto e l’intensità

emozionale ed affettiva del colore, e infine la

visionarietà utopistica del Costruttivismo di Tatlin, in

cui si concretizza formalmente l’aspirazione anche

delirante ad azzerare il tutto per fare ripartire la

“Storia” attraverso una complessiva ricostruzione

estetica e politica della società –, molta della

produzione visiva di allora – improntata ad una esibita

volontà di infrazione d’ogni norma convenuta – può oggi

apparire piuttosto ingenua (come è tipico d’altronde

d’ogni slancio idealistico e pulsione passionale) e in

qualche caso anche alquanto imbarazzante. Certe opere

della Rozanova (le varie Carte da gioco),

altre della Goncarova (Orchidee,

Decorazione elettrica), l’ossequio al

cubo-futurismo variamente declinato dalla Popova (Natura

morta), dalla Udaltsova (La chitarra. La

fuga), daVasil’evic Le-Dantu (Signora in

un caffè), da Menkov (Sinfonia. Violino),

dalla Pestel (Composizione), e ancora

certe soluzioni a metà fra astrazione geometrica e

dinamismo futurista sempre della Popova (Costruzione

di forza nello spazio) si configurano, infatti,

come manifestazioni visuali ove l’adesione entusiastica

ad indicazioni di provenienza internazionale ha finito

con l’indurre effetti “imitativi” assai poco

personalizzanti e sostanzialmente riconducibili ad una

koinè linguistica dai connotati altamente ripetitivi.

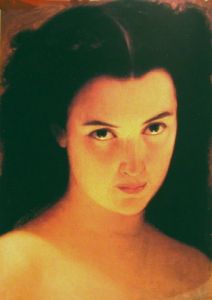

Altro discorso, invece, va obbligatoriamente formulato

per tutte quelle opere nelle quali il carattere profondo

e inconfondibile della cultura russa – lo spiritualismo

misticheggiante, l’afflato favolistico, il radicamento

nel mondo contadino – appare ben amalgamato con i

suggerimenti provenienti dal milieu occidentale, in un

“mélange” contraddistinto dall’effettiva capacità di

sfruttare le spinte innovative per rivitalizzare una

tradizione altrimenti destinata a sclerotizzarsi in

moduli estremamente conformistici e convenzionali (così

come sarebbe accaduto di lì a poco con l’imporsi del

“realismo socialista” di dettame staliniano). Ecco,

allora, le tante declinazioni in salsa russa del verbo

cezanniano ammantarsi di atmosfere sospese e

melancoliche, conferendo alla ritrattistica un carattere

intimistico estremamente peculiare (Nudo con

tappeto asiatico sullo sfondo di Kuprin,

Ritratto femminile di Falk, Ritratto di

donna con chitarra di Lentulov o Ritratto

di poeta di Maskov), a dimostrazione di come lo

squillo coloristico e le stesure piatte e assai

sintetiche possano sposarsi a perfezione con una dote

d’empatia ed un’attitudine allo scavo psicologico di

derivazione del tutto territoriale (si pensi alla

letteratura coeva e precedente, Dostoèvskij sopra

tutti), senza che ciò comporti tuttavia arrendevolezze o

cedimenti a semplificazioni assai banali e fin troppo

modaiole. Analoghe considerazioni per le varie nature

morte – da quelle della Rozanova e di Kuprin a quelle di

Koncaloskij, di Rozdestvenskij e di Menskov – nelle

quali le varie innovazioni matissiane e cezanniane si

fondono compiutamente con una vivacità fanciullesca che

è tipica dello esprit locale. Fatti

salvi, infatti, alcuni indiscutibili raggiungimenti

della cultura visuale russa di quelle epoche – il

Suprematismo di Malevic, con la sua palese capacità di

giungere all’essenza del linguaggio

astrattista-geometrico e di mettere a nudo i limiti

estremi oltre i quali si dissolve il valore semantico

delle immagini, e ancora l’apporto di Kandinskij alla

nascita dell’Espressionismo astratto, in virtù d’una

impareggiabile attitudine a bilanciare la dissoluzione

della forma, la liberazione del gesto e l’intensità

emozionale ed affettiva del colore, e infine la

visionarietà utopistica del Costruttivismo di Tatlin, in

cui si concretizza formalmente l’aspirazione anche

delirante ad azzerare il tutto per fare ripartire la

“Storia” attraverso una complessiva ricostruzione

estetica e politica della società –, molta della

produzione visiva di allora – improntata ad una esibita

volontà di infrazione d’ogni norma convenuta – può oggi

apparire piuttosto ingenua (come è tipico d’altronde

d’ogni slancio idealistico e pulsione passionale) e in

qualche caso anche alquanto imbarazzante. Certe opere

della Rozanova (le varie Carte da gioco),

altre della Goncarova (Orchidee,

Decorazione elettrica), l’ossequio al

cubo-futurismo variamente declinato dalla Popova (Natura

morta), dalla Udaltsova (La chitarra. La

fuga), daVasil’evic Le-Dantu (Signora in

un caffè), da Menkov (Sinfonia. Violino),

dalla Pestel (Composizione), e ancora

certe soluzioni a metà fra astrazione geometrica e

dinamismo futurista sempre della Popova (Costruzione

di forza nello spazio) si configurano, infatti,

come manifestazioni visuali ove l’adesione entusiastica

ad indicazioni di provenienza internazionale ha finito

con l’indurre effetti “imitativi” assai poco

personalizzanti e sostanzialmente riconducibili ad una

koinè linguistica dai connotati altamente ripetitivi.

Altro discorso, invece, va obbligatoriamente formulato

per tutte quelle opere nelle quali il carattere profondo

e inconfondibile della cultura russa – lo spiritualismo

misticheggiante, l’afflato favolistico, il radicamento

nel mondo contadino – appare ben amalgamato con i

suggerimenti provenienti dal milieu occidentale, in un

“mélange” contraddistinto dall’effettiva capacità di

sfruttare le spinte innovative per rivitalizzare una

tradizione altrimenti destinata a sclerotizzarsi in

moduli estremamente conformistici e convenzionali (così

come sarebbe accaduto di lì a poco con l’imporsi del

“realismo socialista” di dettame staliniano). Ecco,

allora, le tante declinazioni in salsa russa del verbo

cezanniano ammantarsi di atmosfere sospese e

melancoliche, conferendo alla ritrattistica un carattere

intimistico estremamente peculiare (Nudo con

tappeto asiatico sullo sfondo di Kuprin,

Ritratto femminile di Falk, Ritratto di

donna con chitarra di Lentulov o Ritratto

di poeta di Maskov), a dimostrazione di come lo

squillo coloristico e le stesure piatte e assai

sintetiche possano sposarsi a perfezione con una dote

d’empatia ed un’attitudine allo scavo psicologico di

derivazione del tutto territoriale (si pensi alla

letteratura coeva e precedente, Dostoèvskij sopra

tutti), senza che ciò comporti tuttavia arrendevolezze o

cedimenti a semplificazioni assai banali e fin troppo

modaiole. Analoghe considerazioni per le varie nature

morte – da quelle della Rozanova e di Kuprin a quelle di

Koncaloskij, di Rozdestvenskij e di Menskov – nelle

quali le varie innovazioni matissiane e cezanniane si

fondono compiutamente con una vivacità fanciullesca che

è tipica dello esprit locale.

-

Ma è soprattutto nella

pittura di Chagall – qui in vero rappresentata nelle sue

forme più prodromiche, non ancora pervenute al proprio

acme visionario –, in cui il retaggio del mondo ebraico

si esprime in termini di palese radicamento

nell’immaginario della Russia più profonda (come in

Bagno di bimbo o Negozio a Vitebsk),

che gli aspetti della narrazione fiabesca raggiungono

dei vertici assolutamente incommensurabili, conferendo

all’arte russa del primo Novecento un carattere del

tutto autonomo e qualitativamente peculiare. Si spiegano

così le atmosfere alla Sherazade che

permeano il paesaggismo e il vedutismo di Lentulov (Paesaggio.

Chiese.Nuova Gerusalemme e Antico Castello

in Crimea. Alupka) o quelli di Kuprin (Paesaggio

con chiesa) e per certi versi anche quelli

spettacolari, vorticosi e caleidoscopici del Kandinskij

ancora in itinere verso l’astrattismo più libero e

informale (Mosca. Piazza rossa). Simili

riflessioni vanno condotte anche per le rivisitazioni

dei temi contadini e per i ripensamenti della pittura

sociale di fine ‘800 variamente effettuati in una

aggiornata veste d’avanguardia. E’ il caso delle

ipercromiche dissertazioni della Goncarova (Donne

con rastrello) e di Larionov (Rissa in un

locale), nelle quali la sintesi figurativa e

l’accensione coloristica si fanno funzionali

vessillifere d’una profonda pregnanza narrativa; ma è

massimamente nel paradigmatico ed esemplare apporto –

ancora una volta – di Malevic (Il falciatore)

che quanto fin qui detto giunge ad una evidenza del

tutto inoppugnabile: ovvero ad una summa compiuta di

quella attitudine, tipica dei grandi artisti, ad

innestare nei terreni del vissuto individuale e del

personale immaginario le migliori suggestioni e i più

vitali spunti provenienti dall’esterno – estrema sintesi

formale, accensione coloristica, stesura

caratteristicamente piatta –, dando infine corpo ad

esiti linguistici totalmente inattesi, che però, nella

loro radicale innovazione, giammai rinnegano né tanto

meno cancellano il peso e il valore d’una grande

tradizione.

Salvo Ferlito

|

| |

ANNI PRECEDENTI

|

|

|

|

|

-

LA

RICERCA DELL’IDENTITA’ LA

RICERCA DELL’IDENTITA’

- Fornire

una definizione valida e compiuta di cosa sia l’identità

è compito assai arduo. Frutto d’un intreccio

inestricabile di fattori psicologici, sociali e

antropologici, essa appare infatti irriducibile a qualsiasi

modello ideale o formula precisa.

- Senza

andare a scomodare la filosofia, la religione o la

psicoanalisi, e volendo permanere nel novero delle arti

visive (che pure dalle suddette sono state ampiamente

influenzate), si può ben affermare che proprio alla

pittura, alla scultura ed alle più recenti fotografia,

cinematografia e videoarte si devono le più riuscite

rappresentazioni dell’identità elaborate nel corso dei

millenni.

- Lo

dimostra, con inoppugnabile chiarezza, la monumentale mostra

curata da Vittorio Sgarbi – “La ricerca dell’identità”

da Antonello a de Chirico, visibile all’Albergo delle

Povere fino al 17 febbraio –, non per nulla incentrata

sulla ritrattistica, chiamata qui a narrare l’evolversi,

negli ultimi cinquecent’anni, del modo di raffigurare

l’immagine dell’io, colto nei suoi aspetti più

intimistici e sociali.

- Non

è un caso, quindi, che il percorso espositivo parta proprio

col “Ritratto di ignoto marinaio” di Antonello da

Messina; non è un caso, perché questo dipinto – in cui

si sposano il crudo gusto realistico per il particolare di

ascendenza fiamminga con le acquisizioni prospettiche e la

maggiore morbidezza della pittura italiana – è un vero

manifesto delle possibilità di scavo psicologico insite

nella grande ritrattistica. Infatti, quest’uomo

sconosciuto, che guarda in tralice verso gli osservatori con

occhi furbi e penetranti, dal sorriso accennato e sfuggente,

è forse la migliore (e più riuscita) descrizione

dell’identità insulare, ovvero di quella “metis” –

un po’ luogo comune e un po’ carattere reale – che fa

dei siciliani un popolo al contempo assai amato e

disprezzato.

- Le

certezze e le fierezze di quest’uomo antonelliano –

esempio della centralità assegnata dal Rinascimento

all’uomo naturale e sociale – paiono però

progressivamente cedere e iniziare a sgretolarsi già a

partire dal primo ‘500. Da quel momento in poi – come

rivelano il ritratto dell’Aretino dipinto da Tiziano, il

giovane languoroso di mano del Giorgione e gli introversi

personaggi di Lorenzo Lotto –, una profonda vena di

maliconia sembra

via via insinuarsi nei volti e nelle pose, aprendo a quella

crisi dell’identità (individuale e collettiva) che

culminerà con le nevrosi del ‘900 e con la franca

alienazione della contemporaneità.

- Nobili,

prelati, santi, pitocchi, borghesi, contadini e studiosi,

donne estatiche (come l’orgasmica “Santa Teresa”

del Morazzone, corrispettivo pittorico di quella berniniana),

assorte (la “Santina Negri” di Pellizza da

Volpedo), deliranti (l’intensissima “Ofelia”

del Rapisardi) o vampiresche (quelle dipinte da Lorenzo

Viani con tratto quasi espressionistico), teschi più o meno

decomposti (del Ligozzi), mostri e freaks d’ogni tipo

(dalla “Cieca” del Carracci al caricaturale busto

in cera di Vittoria di Savoia realizzato da Francesco Orso),

fantasmi e figure evanescenti si susseguono in una ideale

galleria di tipi e di profili socio-psicologici, in grado di

declinare la tematica di fondo con uno spettro assai ampio e

variegato, ma di certo non completo.

- Oltre

ad Antonello, infatti, non compare alcun altro pittore del

‘400, e questa, ai fini d’una visuale più allargata,

costituisce una pecca non da poco. Inoltre, non v’è

traccia dell’impronta di Leonardo, i cui studi

fisiognomici hanno condizionato in modo irrevocabile

l’espressione degli “affetti” da parte dei pittori

successivi. Manca del tutto la ritrattistica ufficiale

manierista di tipo bronzinesco, e quindi quella smaltata

modalità di rappresentazione del rango alla quale fu

sottratto ogni slancio emozionale. Latitante anche l’Arcimboldo

(sarebbe bastato qualche suo epigono o copista), che fu

artefice di quella spiazzante coesistenza di unico e

molteplice in grado di frammentare formalmente una stessa

identità. Altrettanto lacunosa, la trattazione del tema

dell’assenza e dell’annullamento, la quale avrebbe

meritato una qualche anticipazione seicentesca (per esempio,

con una natura morta con strumenti musicali del Baschenis,

emblematica della “fine del concerto” e quindi del

termine dell’esistenza) e non solo il confinamento (seppur

di grande valore artistico, con i vuoti ambienti di Sironi,

Ar e Ferroni) nell’ambito del secolo trascorso. Infine, la

stessa contemporaneità appare scandagliata parzialmente,

senza alcuna considerazione per tecniche e linguaggi più

attuali (fotografia, videoarte, per fare qualche esempio).

- Pur

rifuggendo da presunti criteri di “scientificità” –

inesistenti in campo umanistico, checchè ne pensi qualche

“convinto” addetto ai lavori di accademica estrazione

–, rimane il fatto incontestabile che una mostra così

importante, soprattutto se organizzata con soldi pubblici,

non possa essere lasciata ai semplici e soli “gusti” del

curatore (motivazione che puzza tanto di excusatio non

petita), imponendo delle scelte un po’ più rigorose.

- L’inoppugnabile

bellezza ed importanza di molte delle opere in esposizione

(selezionate, per altro, con un occhio attento agli artisti

siciliani) non basta del tutto a giustificare un evento che

pare improntato a prevalenti dinamiche e finalità di tipo

mediatico: dalla notorietà televisiva del curatore alla

conseguente visibilità e risonanza della mostra stessa (e

di chi la ha voluta).

- Come

già detto in precedenti occasioni, in riferimento

all’operato di altre amministrazioni (guidate sia da

politici di destra che di sinistra), la nostra città e la

regione intera necessitano di interventi artistico-culturali

non effimeri ma strutturali.

- Impiegare

il denaro della collettività per dare un assetto definitivo

ai musei isolani (e soprattutto palermitani), recuperando

quanto nascosto nei depositi (con cui si potrebbero

allestire non poche mostre di qualità), e trasformare i

centri storici in stabili spazi espositivi per opere di

artisti contemporanei, ci sembrano – francamente – più

impellenti priorità.

|

|

Invia questa

pagina ad un amico |

|

|